Piante transgeniche resistenti a malattie fungine (Rhizoctonia solani) ottenute tramite trasformazione gentica con un gene di fungo antagonista.

Molecular characterization of Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli..

Cariotyping and study of the mechanism of genetic recombination of anatgonistic

fungi of the genus Trichoderma.

.

The research activity has focused

on the study of the biocontrol mechanisms of Trichoderma and Gliocladium

fungi, and has provided a contribution to the understanding of the molecular

interactions between the antagonist, the pathogen and the plant. Reaserch have

also been developed to study molecular aspects of plant-pathogen interactions.

Several new biotechnologies have been developed and patented, with the purpose

of reducing plant susceptibility to pathogens and application of pesticides.

Role

of cell wall degrading enzymes. Questa attività di ricerca, iniziata durante

la permanenza alla Cornell University nel periodo 1991-1993 e continuata attivamente

dopo il rientro in Italia a partire dal 1994, rappresenta uno dei maggiori filoni

di ricerca. Il programma seguito ha coperto una varietà di aspetti, incluso

la purificazione e caratterizzazione degli enzimi, il clonaggio dei relativi

geni, la distruzione delle sequenze codificanti per provarne il ruolo nel biocontrollo,

l’analisi dei relativi promotori con metodi innovativi, l’uso di sistemi reporter

(GFP e glucosio-ossidasi) per chiarire i meccanismi di induzione del biocontrollo,

e la trasformazione dei geni di Trichoderma

in pianta. I risultati di questa attività possono essere riassunti così:

·

Gli enzimi degradativi

della parete cellulare fungina (chitinasi e glucanasi) prodotti dal Trichoderma

sono stati purificati e caratterizzati, ed è stato scoperto che essi sono dotati

di una forte attività antifungina da ampio spettro.

·

Sono state identificate

combinazioni sinergiche tra diversi enzimi dotati di attività complementari

nella degradazione della parete cellulare fungina.

·

E stata scoperta una

forte interazione sinergica tra questi enzimi e il batterio di biocontrollo Enterobacter

cloacae

· E stata scoperta una forte interazione sinergica tra chitinasi e glucanasi di Trichoderma e fungicidi di uso comune quali alcuni triazolici, benomyl e captano. Ciò ha permesso di avviare un importante programma finanziato dalla Comunità Europea e di sviluppare formulazioni miste enzimi-fungicidi da utilizzare in alternativa al bromuro di metile su alcune colture ortive. In aggiunta è stato scoperto che gli enzimi di Trichoderma aumentano notevolmente l’attività del miconazolo nel controllo di micosi animali e umane .

·

E’ stata scoperta una

forte interazione sinergica tra questi enzimi e diversi antibiotici prodotti dal

Trichoderma durante il biocontrollo.

·

E’ stata messa a punto

una nuova tecnica di trasformazione per Trichoderma, Gliocladium,

Sepedonium, Fusarium e per altri generi di funghi filamentosi utilizzando il bombardamento

biolistico (gene gun). Questa tecnica oggi comunemente usata in molti laboratori

permette di evitare la produzione di protoplasti e di ottenere elevati livelli

di trasformazione nucleare. E’ stato inoltre scoperto un sistema di silenziamento

dell’espressione di sequenze geniche trasformate che si basa su un meccanismo

di metilazione-demetilazione delle stesse.

·

Sono stati clonati

e caratterizzati i geni che codificano per le chitinasi e glucanasi dotate dell’effetto

antifungino più marcato (ThEn-42 e ech42 (endochitinasi),

nag1 (esochitinasi), gluc78

(ß-1,3-glucanasi)), e altre sequenze di Trichoderma

espresse ad alti livelli durante l’antagonismo:

pyrdeh1 (piruvato deidrogenasi), CitTh

(citocromo reduttasi) ecc. Tra queste ultime, è stato anche clonato, sequenziato

e caratterizzato il gene codificante per una proteina 14.3.3, appartenente ad

una famiglia di proteine coinvolte in una gran varietà di funzioni biologiche,

ma i cui geni non erano stati ancora scoperti nei funghi filamentosi.

Alcuni di questi geni sono stati trasferiti in altri organismi antagonisti,

tra cui lieviti utilizzati per proteggere derrate alimentari durante la frigoconservazione,

per migliorare il biocontrollo

·

E’ stato dimostrato

per la prima volta nel biocontrollo il ruolo di un enzima fungino distruggendo

in maniera mirata e selettiva il relativo gene. Una approfondita caratterizzazione

biochimica, genetica e fisiologica dei mutanti difettivi ottenuti ha mostrato

tra l’altro una forte riduzione delle capacità di antagonismo e quindi ha permesso

di identificare il primo gene fungino necessario per il biocontrollo.

·

Sono stati clonati

i promotori dei geni più importanti (ech42 e nag1), ne è stata

dimostrata e studiata nei dettagli l’attivazione durante il biocontrollo (essi

rappresentano i primi promotori fungini di biocontrollo) ed è stato identificato

un importante fattore di regolazione e il suo sito di legame al DNA. Questo lavoro

è stato pubblicato sulla rivista internazionale Proceedings of the National

Academy of Sciences of USA per il suo interesse multidisciplinare.

·

Sono stati utilizzati,

in collaborazione con ricercatori presso l’Università di Vienna, nuovi sistemi

reporter unendo i promotori di biocontrollo con il gene codificante per la “green

fluorescent protein” (GFP) o la glucosio-ossidasi (GOX). Sono stati ottenuti mutanti

di Trichoderma che diventano fluorescenti

o producono GOX in risposta alla presenza dell’ospite, a fattori di stress o durante

la colonizzazione delle radici o delle foglie. Questo nuovo metodo ha dimostrato

che componenti di parete dell’ospite agiscono da induttori-elicitori del biocontrollo

in Trichoderma, e che vi è una specifica

interazione tra l’antagonista e i vari ospiti fitopagoneni; esso ha inoltre permesso

di studiare in maniera più approfondita la permanenza dell’inoculo dell’antagonista,

e la colonizzazione del terreno, dell’ospite o di altri substrati naturali. Infine

questa ricerca ha permesso di isolare per la prima volta le molecole che attivano

e modulano il biocontrollo in Trichoderma,

creando nuove possibiltà applicative, alternative alla modificazione genetica,

per controllare e migliorare l’attività di questi antagonisti

·

E’stato dimostarta un’interazione sinergica tra enzimi degradativi della

parete cellulare fungina eantibiotici (lipodepsipeptidi) prodotti da Pseudomonas

syringae. Questa interazione molecolare sembra essere alla base sia del

meccanismo di biocontrollo di P. syringae, sia di interazioni sinergiche

antifungine che si realizzano tra P. syringae e funghi antagonisti del

genere Trichoderma.

Role of antibiotics and secondary metabolites. Questa attività di ricerca

si integra con quanto descritto nel paragrafo precedente e ha dimostrato che

l’attività di biocontrollo nei confronti di alcuni patogeni si esplica utilizzando

una combinazione di antibiotici ed enzimi degradativi. Diversi metaboliti sono

stati purificati, e il meccanismo di questa interazione è stato studiato a livello

molecolare. Questa attività può essere brevemente descritta così:

·

E’ stata identificata

l’interazione sinergica tra gliotossina prodotta da T.

virens e chitinasi e glucanasi ottenute dallo stesso ceppo

·

E’ stato dimostrato

che la produzione di trichorzianine A e B e di chitinasi e glucanasi è indotta

contemporaneamente durante il biocontrollo, e che questi potenti antibiotici sono

sinergici nell’attività antifungina con gli enzimi degradativi

·

E’ stato scoperto che

il sinergismo tra enzimi degradativi della parete fungina e composti antibiotici

che alterano le membrane cellulari si può estendere a un gran numero di sistemi

biologici importanti in Patologia vegetale, e riguarda sia le interazioni tra

microorganismi, sia quelle tra pianta e altri organismi

·

Il meccanismo di interazione

antifungino tra tossine ed enzimi degradativi è stato chiarito, dimostrando che

l’effetto sinergico si ottiene perchè l’enzima aiuta la penetrazione della tossina

e la tossina inibisce l’attività delle glucano- e chitina-sintasi localizzate

sulle membrane, impedendo la formazione di nuovi componenti di parete

·

La produzione di trichorzianine

A di T. harzianum durante il biocontrollo

è stata analizzata a livello chimico e biologico, dimostrando la presenza di una

notevole eterogeneità (dovuta alla sintesi di diverse forme della stessa tossina)

e di sostanziali differenze nel livello di attività biologica dei vari componenti.

Role of ABC transporters in biocontrol

Role of proteinase inhibitors. Questa attività di ricerca ha riguardato lo studio del ruolo degli inibitori

di proteasi nei meccanismi patogenetici. Per la prima volta è stato dimostrato

che una miscela di inibitori di proteasi da pianta (Brassicacea) è capace di

ridurre la germinazione delle spore e la crescita ifale di funghi patogeni quali

Botrytis cinerea

e Fusariun solani f.sp. pisi,

mentre funghi patogeni che specificamente attaccano il cavolo (Alternaria

brassicicola) non sono sensibili a

questi inibitori. Questo lavoro

ha indicato che inibitori di proteasi sono coinvolti nella difesa della pianta

non solo contro gli insetti ma anche contro funghi patogeni. Questa scoperta,

evidenziata sulla copertina della rivista Molecular-Plant Microbe Interactions,

è stata anche recentemente inserita nel libro di testo di Patologia vegetale

G. Agrios, Plant Pathology ). Il meccanismo antifungino

è stato recentemente studiato e si è evidenziato che esso si basa probabilmente

sull’inibizione della formazione di componenti strutturali della parete fungina,

quali chitina e glucani. Questo lavoro, recentemente finanziato dall CEE (Marie

Curie programme), sta proseguendo con l’ottenimento di piante transgeniche che

esprimono geni di inibitori di proteasi dotati di attività antimicrobica.

Epidemiology and pathogenesis of Xanthomonas

campestris pv.

vitians. Riguarda

uno studio epidemiologico del marciume causato da Xanthomonas campestris pv.

vitians sulla lattuga. Lo studio ha

dimostrato che la malattia si verifica a seguito di bagnatura persistente e

prolungata, e che lo sviluppo epifitico del patogeno più produrre un notevole

potenziale d’inoculo. La suscettibilità delle piante è apparsa correlata allo

sviluppo vegetativo, mentre le erbe infestanti possono avere un ruolo nell’insorgenza

della malattia. Sono stati sperimentati diversi tipi di trattamenti preventivi

di lotta chimica, anche per la disinfezione di partite commerciali di semi,

che sono apparse spesso contaminate.

In un altro studio, sono stati isolati e identificati due metaboliti fitotossici

dai filtrati di Xanthomonas campestris

pv. vitians e sono stati determinati gli effetti di questi due derivati

dell’acido metiltiopropanoico su tessuti di foglie e su protoplasti di lattuga

e cavolo. I risultati hanno dimostrato che foglie e protoplasti di lattuga,

ma non di cavolo, sono sensibili a questi composti (che inducono necrosi e clorosi),

dimostrando una specificità di azione di questi metaboliti batterici verso piante

ospiti.

Protocols for molecular diagnosis. Sperimentazione di un metodo per facilitare il riconoscimento di funghi

fitopatogeni mediante l’uso di tecniche immunologiche. A questo scopo, è stata

applicata la tecnica della tollerizzazione per ottenere antisieri altamente

specifici per una forma speciale di F.

oxysporum. Gli anticorpi ottenuti reagiscono solo con la forma speciale

usata per l'immunizzazione e non con quella della tollerizzazione, permettendone

così la differenziazione. E’ stat anche prodotta una review di diagnostica fitoapatologica

con metodi molecolari.

Purification and role of

toxic methabolites produced by Verticillium dahliae.

Sono stati isolati e caratterizzati nuovi metaboliti fitotossici prodotti da

Verticillium dahliae,

e ne è stata saggiata

l'attività sia su tessuti vegetali, sia su cellule e protoplasti di genotipi

resistenti e suscettibili di Solanum. I metaboliti identificati, di cui alcuni

di natura proteica, hanno mostrato una maggiore fitotossicità sul materiale

proveniente dai genotipi suscettibili rispetto a quello dei genotipi resistenti,

indicando un loro possibile coinvolgimento nella determinazione dei sintomi

della malattia. Inoltre, la fitotossicità esibita sui protoplasti suggerisce

un'azione diretta dei metaboliti fungini sulle membrane cellulari.

Role of cerato-ulmin in the Ducth Elm disease.

Uno studio sul ruolo della cerato-ulmina nella patogenesi della grafiosi dell’olmo,

causata dai miceti Ophiostoma ulmi e Ophiostoma

novo-ulmi. Questa indagine ha utilizzato un approccio basato sulla trasformazione

genetica di O. quercus, una specie

non patogena per l’olmo e che non produce cerato-ulmina in coltura, con il gene

cu codificante per la cerato-ulmina

in O. novo-ulmi. L’espressione di

questo gene ha conferito ai mutanti di O. quercus la capacità di produrre la fitotossina in

vitro e di causare i sintomi della grafiosi in seguito a inoculazione su

piante di olmo.

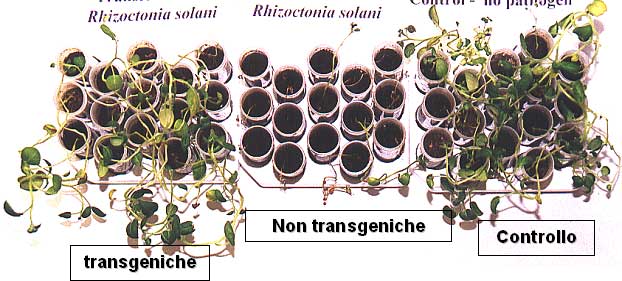

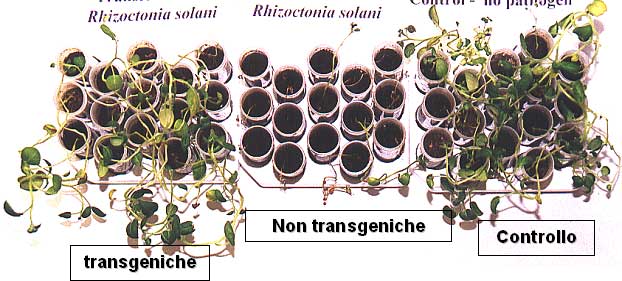

Production of new varieties of vegetables

resistant to fungal diseases, by using genes from antagonistic fungi. Un

risultato particolarmente innovativo è stato ottenuto esprimendo in piante di

tabacco, patata, pomodoro e petunia alcuni geni codificanti per chitinasi che

funghi del genere Trichoderma utilizzano

durante il biocontrollo. I geni fungini sono stati trasferiti in forma genomica,

di cDNA o chimerica (sequenze codificanti di fungo fuse con sequenze regolatrici

di pianta), e l’espressione è stata ottenuta ad alti livelli e studiata in dettaglio.

Tra l’altro è stata dimostrata per la prima volta la possibilità di utilizzare

in pianta sequenze fungine codificanti peptidi segnale per la secrezione extracellulare

di proteine. I saggi di resistenza a malattie sono stati eseguiti sulla progenie

con patogeni di notevole importanza economica appartenenti ai generi Alternaria,

Rhizoctonia, Botrytis, e sono state ottenute linee transgeniche altamente resistenti

a tutti i patogeni saggiati. Il meccanismo di resistenza è stato studiato e

si sono ottenute indicazioni che le proteine di origine fungina oltre ad agire

direttamente sul patogeno stimolano il sistema di difesa della pianta, e comunque

non interferiscono nell’interazione della pianta con altri microorganismi benefici

e simbionti (ad es. non alterano la formazione di micorrize). Con questo lavoro,

è stato dimostrato per la prima volta che è possibile proteggere efficacemente

piante coltivate utilizzando il genoma di funghi antagonisti come sorgente di

geni di “resistenza”, ed è stato avviato l’uso di questi geni in numerosi altri

laboratori. Questi risultati, pubblicati anch’essi su Proceedings of the

National Academy of Science of USA hanno

avuto una certa risonanza anche internazionale poiché è relativamente limitato

il numero di geni oggi disponibili che si sono dimostrati sufficientemente attivi

in piante transgeniche contro diverse specie di funghi fitopatogeni. Questa

pubblicazione è stata oggetto di articoli su riviste divulgative, come ad es.

il “New Scientist” (11 luglio, 1998), e ha indotto numerosi gruppi di ricerca

a collaborare con il dott. Lorito e a seguire lo stesso approccio metodologico,

utilizzando il genoma di funghi antagonisti per aumentare la resistenza a fitopatie

causate da funghi. Simili risultati

positivi sono stati ottenuti recentemente anche in altri laboratori, come ad

esempio petunie resistenti a Rhizoctonia

solani, meli resistenti alla Venturia

inequalis, vite resistente all’Uncinula

necator, e brassica resistente alla

Rhizoctonia solani. .

Piante transgeniche resistenti a malattie fungine (Rhizoctonia solani) ottenute

tramite trasformazione gentica con un gene di fungo antagonista.

Study of bacterial microflora in alcaline

soils to control fungi and insects. Questa

ricerca è stata effettuata allo scopo di individuare ceppi batterici capaci

di produrre enzimi che degradano la chitina contenuta nelle pareti cellulari

di funghi e nel tubo digerente (membrana peritrofica) di insetti fitopatogeni,

dove si trovano condizioni di elevati valori di pH. Lo screening effettuato

su oltre 100 ceppi di microorganismi ha permesso di selezionare un ceppo di

Streptomyces albidoflavus

che produce chitinasi capaci di inibire attivamente la crescita sia di B.

cinerea e F. oxysporum e sia delle larve di Tricoplusia ni. La caratterizzazione

del sistema chitinolitico di questo batterio ha dimostrato che i geni di S.

albidoflavus, recentemente usati con successo da altri ricercatori per proteggere

piante transgeniche dall’attacco di alcuni insetti, sono utili per il controllo

sia di patogeni fungini che di insetti. Inoltre, è stato dimostrato per la prima

volta che batteri del genere Streptomyces

rivestono un ruolo chiave nella degradazione della chitina, e quindi dei miceli

fungini, non solo in suoli acidi, ma anche in quelli alcalini.

Study and selections of new antagonistic strains from various genera. E’ stato effettuato uno studio sulle capacità antagoniste di 41 ceppi appartenenti ai generi Trichoderma, Gliocladium, Sepedonium, Chaetomium nei confronti di 5 diverse specie di funghi scleroziali. I dati ottenuti hanno permesso di identificare due ceppi di Sepedonium chrysospermum particolarmente attivi contro Sclerotinia sclerotiorum e R. solani. Queste interazioni antagoniste sono state studiate in vitro determinando le condizioni fisico-chimiche migliori per il biocontrollo e per la sporulazione dell’antagonista. Ulteriori studi, non completamente pubblicati, hanno permesso di purificare il principio antibiotico (identificato come un’orcinaldeide) utilizzato da S. chrysospermum durante il biocontrollo, e una chitinasi e una glucanasi (co-prodotte con l’orcinaldeide) secrete in grandi quantità da questo antagonista durante il micoparassitismo, tra l’altro anche di funghi eduli.

Biocontrol with Agrobacterium K84.

All’allestimento e valutazione

di una prova quinquennale di lotta biologica al tumore del pesco, in cui sono

stati saggiati il ceppo antagonista K84 e un isolato tumorigeno. Sono stati

analizzati 655 ceppi di agrobatteri isolati da piante ammalatesi. L’efficacia

del K84 è stata sempre molto elevata, e non si è osservato un effetto selettivo

in favore degli agrobatteri tumorigeni insensibili all’antagonista né uno sviluppo

di una popolazione resistente al K84. Questi risultati hanno indicato l’utilità

del K84 per il controllo del tumore radicale delle locali coltivazioni di pesco.

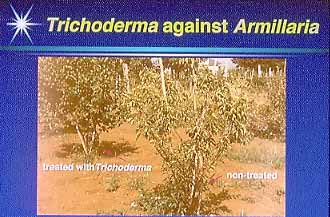

Biocontrol tests in vivo and in the field.

Allestimento e valutazione di esperimenti di lotta biologica in serra e in campo.

In particolare sono state saggiate diverse formulazioni di funghi antagonisti

(spray, granulare, per l’immersione dell’apparato radicale) nel tentativo di

controllare la Fusariosi del melone e del garofano, la Peronospora della patata,

la Rhizoctonia solani su tabacco

e patata, l’Armillaria mellea

su pesco (i risultati di queste prove non sono stati pubblicati). Interazioni

con agricoltori e aziende agricole utili per la sperimentazione e l’applicazione

di questi nuovi biofungicidi, e con aziende italiane e straniere che stanno

commercializzando questi nuovi tipi di prodotti antiparassitari.

Germinal cells of Euphorbia peplus and Capparis spinosa. Questa attività di ricerca, effettuata per lo più negli anni 1988 e 1989 a seguito dell’esperienza di lavoro sperimentale per la tesi di laurea, ha descritto la struttura microscopica del megagametofito di E. peplus indicando, tra l’altro, caratteristiche ultrastrutturali che distinguono questa specie da altre Euphorbiacee. E’ stato individuato un particolare componente citoplasmatico nell’endosperma di E. peplus, costitutito da un complesso sistema di sacculi formanti un reticolo endoplasmico sui generis, descritto per ora solo in questa specie. Altre pubblicazioni, derivate direttamente dal lavoro di tesi, hanno descritto l’ultrastruttura dell’antera e del tappeto, e aspetti citologici delle varie fasi dell’ontogenesi del polline di cappero (C. spinosa)

Reproduction biology of the green seaweed Halimeda tuna. E’ stata studiata la popolazione di H. tuna, l’unica alga del genere Halimeda presente nel mediterraneo, determinando la presenza di talli fertili in una popolazione della costa toscana. E’ stato scoperto, ad esempio, che la maturazione dei talli non dipende dallo sviluppo somatico, e che il rilascio di gameti dipende dall’esposizione a precise quantità di luce. In aggiunta, i gametangi fertili sono stati studiati al microscopio elettronico a scansione e trasmissione, descrivendo per la prima volta la loro ultrastruttura e quella dei gameti in via di maturazione .