9. Sistematica

La semplicità morfologica e strutturale dei procarioti e dei protisti eucariotici oggetto di studio della Microbiologia, ha reso complicata la classificazione dei microrganismi.

Allo scopo di rendere possibile lo scambio e la ordinata raccolta delle conoscenze sulle entità batteriche, è stata sviluppata la "Determinative Bacteriology", tradizionalmente riferita nel noto Bergey's Manual, guida universalmente accettata per l'identificazione dei procarioti.

Questo sistema considera caratteristiche quali: forma e dimensioni della cellula, Gram-reazione (cioè composizione della parete cellulare), capacità di formare spore termoresistenti, mobilità, capacità fotosintetizzanti, temperature di sviluppo, accettori di elettroni, capacità di utilizzare varie fonti di Carbonio e di Azoto, speciali esigenze nutritive.

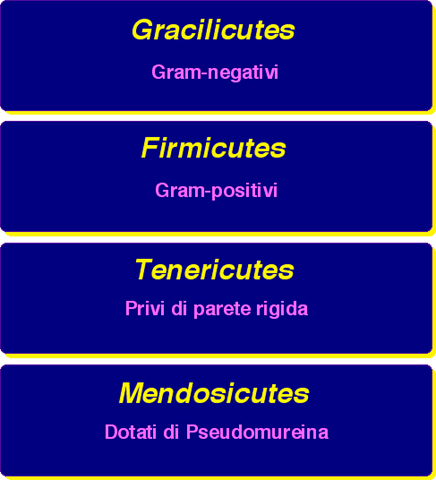

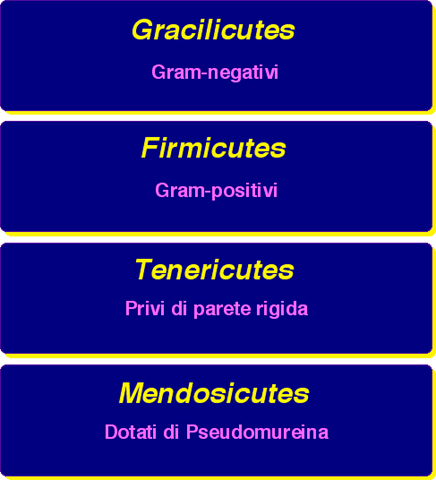

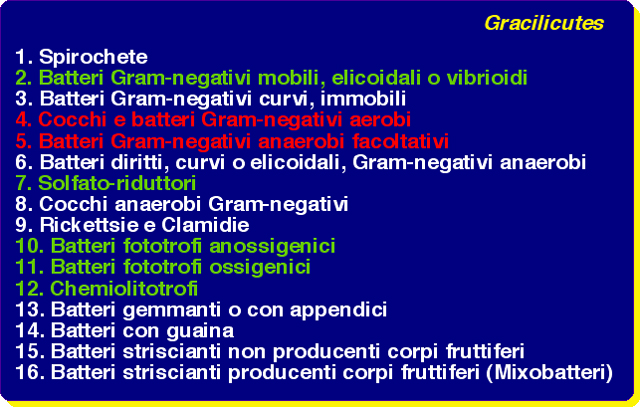

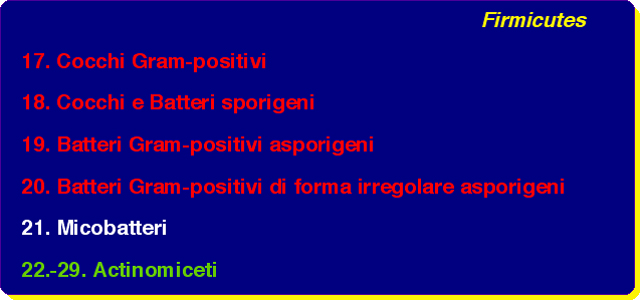

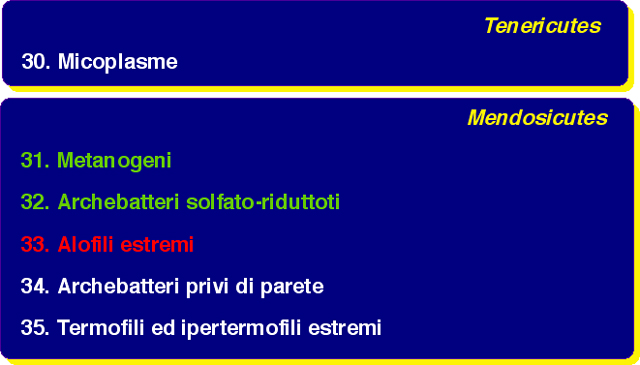

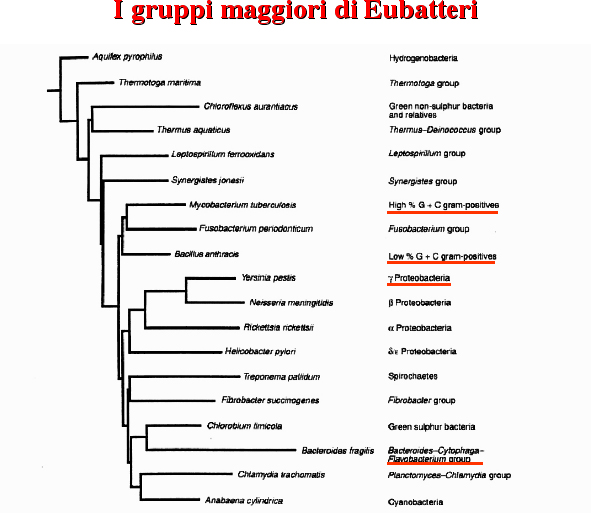

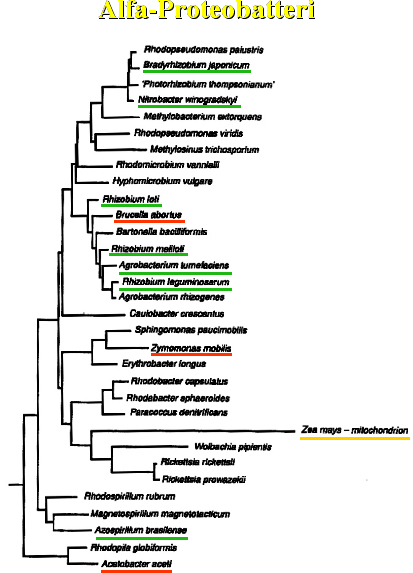

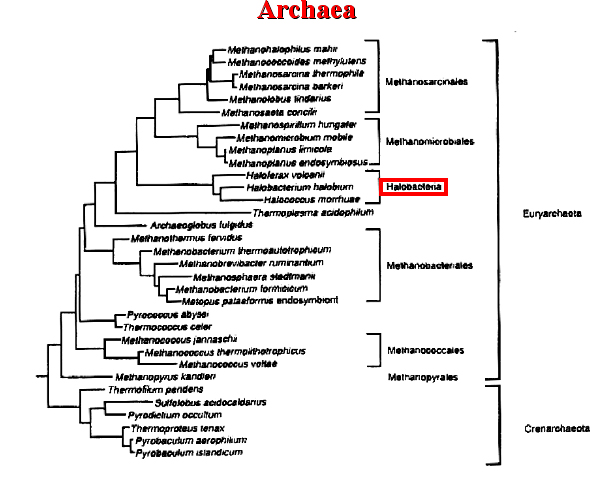

I riquadri che seguono riportano

la classificazione esposta nell'ultima edizione del Bergey's

Manual.

In esse sono scritti in verde i raggruppamenti di interesse

agro-ambientale, in rosso quelli di interesse alimentare.

Ma la "Determinative Bacteriology"

non consente, per esempio, l'identificazione di un microrganismo che

sia: procariote di forma batterica, Gram-variabile, asporigeno,

termofilo con optimum di temperatura per la crescita a 85°C,

immobile, non fotosintetico, capace di utilizzare

H2,

CO2

e

N2.

Non consente, cioè, l'identificazione di un microrganismo non

preventivamente determinato e descritto.

Non è infatti un sistema naturale di classificazione, pur

potendo essere utile per un'infinità di scopi

pratici.

Un insieme di entità può essere classificato secondo un criterio qualsiasi; ma se le entità hanno una storia comune, è più opportuno ricercare un criterio "naturale" di classificazione.

Gli organismi viventi, e quindi anche i microrganismi, sono prodotti della loro storia genetica.

In una visione statica della biodiversità, le specie sono la conseguenza dei geni che si trasmettono da una generazione alla successiva: "ogni simile genera un suo simile".

In una visione dinamica, estesa cioè ad un gran numero di generazioni, da ogni simile discende un essere un po' meno simile; da quest'ultimo un altro meno simile, e quindi un altro ancora meno simile e così via.

Ciò costituisce l'evoluzione ed è la conseguenza della selezione naturale determinata dalle condizioni ambientali, nei confronti delle quali i "diversi" più adatti sono avvantaggiati: essi sopravvivono più facilmente e raggiungono più facilmente la maturità per la riproduzione, diventando in definitiva dominanti.

Nei confronti delle condizioni ambientali e delle relative inevitabili variazioni, i viventi esibiscono due forme di "adattamento".

Nell'immediato, può essere esercitato un adattamento fenotipico: locuzione equivoca che allude ai processi di regolazione dell'espressione genica, nel senso che i determinanti ecologici possono funzionare da effettori nei processi di regolazione dell'espressione genica.

Questa forma di adattamento è però condizionata dal genotipo.

L'

adattamento genotipico o

evoluzionistico è

invece il risultato di pressioni selettive che agevolano mutanti o

ricombinanti più adatti.

Esso ha basi direttamente genetiche ed è stato, è e

sarà sicuramente alla base di tutti i processi che portano a

nuovi ceppi, nuove specie, nuovi

taxa.

Accettando concettualmente il meccanismo della selezione naturale a base dell'evoluzione, si può ammettere che tutti i viventi derivano da un'unica entità cellulare ancestrale formatasi col passaggio dalla vita chimica e molecolare, attraverso la formazione di coacervi di molecole, fino alla vita cellulare.

Di conseguenza, per rilevare le diversità esistenti fra le specie allo scopo di classificarle, si può misurare la loro similarità residua, cioè quanto in esse è rimasto conservato invariato.

Nella visione evoluzionistica, le specie più simili sono quelle che condividono in maggior misura la più recente comune ancestralità.

Col progresso delle conoscenze non è stato difficile capire che informazioni più numerose e, soprattutto, sempre utilizzabili nella comparazione con quelle già disponibili per determinare le relazioni filogenetiche fra gli esseri viventi, possono essere ricavate dallo studio della sequenza molecolare di DNA, RNA o proteine.

Il grado di similarità ("omologia") del DNA totale è un parametro molto valido, ma utilizzabile soltanto nello studio di microrganismi strettamente correlati; altrimenti, pur dopo un gran numero di esperimenti di ibridazione DNA-DNA, si rischia di poter dire che cosa un nuovo microrganismo non è, ma non che cosa è.

L'ibridazione DNA-DNA è tuttavia un test riconosciuto correntemente come definitivo per accertare la similarità a livello di specie.

Colture con omologia >70-75% che forniscono differenze <5% in funzione delle condizioni di stringenza adottate sperimentalmente, possono essere considerate appartenenti alla stessa specie, anche se sono ben noti casi anomali, cioè di non corrispondenza fra i risultati dell'ibridazione e quelli fenotipici, riguardanti Xanthomonas, Pseudomonas, Enterobacteriaceae e Bacillus.

In alternativa al DNA totale, la scelta di sequenze geniche specifiche ha dovuto necessariamente considerare geni presenti in tutti gli organismi, non trasferibili fra specie diverse, "conservati" in appropriata misura (cioè con limitata variabilità, in quanto ottimizzati in relazione a funzioni fondamentali) e sufficientemente grandi: i geni che codificano per gli RNA ribosomiali.

Carl Woese ha il merito di aver individuato per primo, nelle sequenze dell'rRNA 16 S, un possibile "orologio molecolare dell'evoluzione".

Inizialmente sono state definite sequenze nucleotidiche per 1/4 circa dell'intera lunghezza di queste molecole (gli rRNA 16 S sono costituiti da 1500 nucleotidi, di dimesione giusta rispetto ai 23 S, troppo grandi in quanto costituiti da 2900 nucleotidi, o rispetto ai 5 S ed ai tRNA, troppo piccoli, perché costituiti da 120 e da 75 nucleotidi, rispettivamente).

Attualmente sono disponibili nelle "gene banks" più di 10.000 sequenze complete di rRNA 16 S.

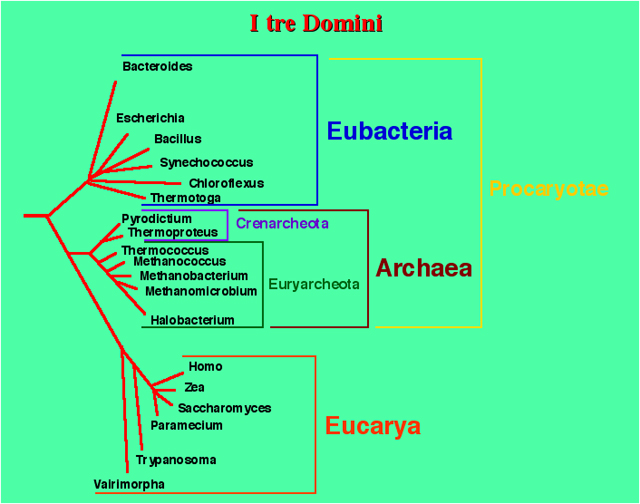

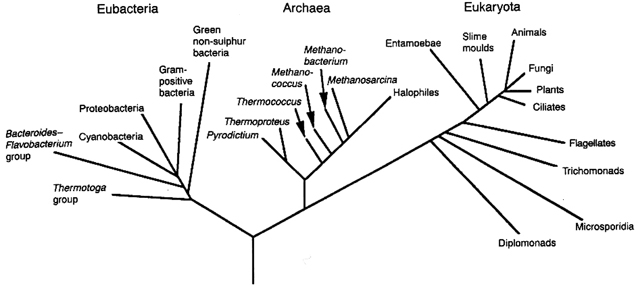

Queste conoscenze hanno consentito una sistematica su basi filogenetiche.

Fra i vari database disponibili, riveste una certa ufficialità quello del National Centre for Biotechnology Information (NCBI).

Nelle figure che seguono appare la "rotta" internet che porta a questa banca di dati.

Questo approccio ha consentito la realizzazione di una classificazione filetica dei procarioti e rende possibile la immediata individuazione di nuove entità che la ricerca va via via evidenziando, anche se unculturable.

Nelle figure che seguono sono riportati i rapporti filogenetici dei procarioti con gli altri viventi e la nuova Sistematica. Nei vari riquadri, i taxa comprendenti specie microbiche di interesse alimentare sono sottolineati in colore rosso.

![]()